教育部门《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出,我国高等教育正处于内涵发展、质量提升、改革攻坚的关键时期和全面提高人才培养能力、建设高等教育强国的关键阶段。振兴本科教育,形成高水平人才培养体系,应构建全方位全过程深融合的协同育人新机制,而建设实践育人平台就是其中重要一环。首都经济贸易大学作为一所北京市属重点大学,60余年来,学校始终坚持服务国家和首都社会发展需要,不断聚焦应用型人才培养的新要求,守正创新,持续升级,通过激发活力和建立“倒逼机制”,深刻推动本科教学模式改革,构建了特色鲜明的“5+N”实践育人体系,有效契合了本科人才培养定位,切实提升了人才培养质量。

从“四位一体”到“五位一体”

首都经济贸易大学是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年合并而来。两个学院在建校初期,根据社会发展需要,培养模式从工读结合到课堂教学与现场教学结合,再到一般劳动与专业劳动结合。1985年,学校创立的手工工业会计实验室,是全国较早的财经类高校实验室之一。1995—2007年期间,学校各教学单位开始建立稳定的实习基地,实验室建设进入快速发展阶段,共计组建和发展了14个实验室。2007年学校对优势学科专业的实验室进行整合,成立了“经济与管理实验教学中心”。2008年,学校开始组织各院(部)学生开展申报北京市大学生科学研究与创业行动计划项目工作,明确借助“实验教学中心—校外实习基地—大学生创新创业项目训练—大学生学科竞赛”的“四位一体”平台,强化应用型人才培养。2011年,学校首次开展“一院一赛”项目,鼓励学院开展具有长期稳定性的实践活动,注重品牌效应。2012年,学校制定了《大学生科研创新项目研究报告撰写要求》,规范了大学生创新创业训练计划项目研究报告的撰写。

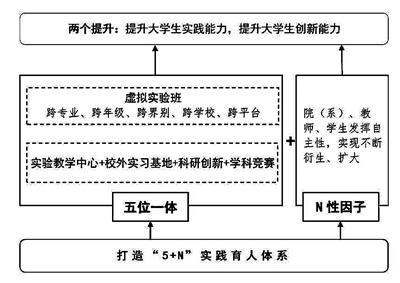

2016年以来,在国家强化创新创业教育的引领下,学校以“自主构建,致知达用”为理念,继续深化大学生创新创业训练计划项目和扩大学科竞赛规模,制定、修订了《大学生创新创业训练计划实施办法》《大学生学科竞赛奖励细则》《本科生学科竞赛管理规定》《大学生学科竞赛项目定级管理办法》等制度。在国家“双创”背景下,设置了虚拟创新创业实验班和虚拟创新创业教研室,将实践育人从“四位一体”升级为“实验教学中心—校外实习基地—大学生创新创业训练计划项目—大学生学科竞赛—虚拟创新创业实验班”的“五位一体”体系,通过“跨专业、跨年级、跨界别、跨学校、跨平台”的“五跨交叉”平台,着力培养学生的创新创业精神与能力。在实践教学体系中增设“N”性因子,发挥院(部)、教师、学生的主动性,引导师生自主设立平台、项目、方式等,为创新创业教育提供不断衍生、扩大的可能。学校由此逐步构建起了“5+N”的实践育人体系。

“5+N”实践育人体系倒逼本科教学模式改革

“5+N”实践育人体系的构建也推动了学校本科教学模式的改革。在这一体系的探索和构建中,学校明确教学要以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构,师生形成“致知达用”共识。这样一来,学生开始不满足于传统的“记忆”“分析”等学习方式,转而进入到真实情境当中,以参加竞赛、主动创业、商业策划等形式自主构建知识和锻炼能力。由此带来的联动效应就是,逐渐形成了学生需求倒逼课堂教学模式改革,进而倒逼课程建设改革,再进而推动专业培养方案的精准设计和学科整合的“倒逼机制”。同时,以点带面,全面促进和引导教师通过“去”“减”“扩”“增”“延”5个路径,深化各教学环节和教学模式改革。这5个路径具体来讲就是,“去”掉“灌输”“应试”“教师为主”的教学方式,指导学生自主学习和自主建构;“减”少理论、空泛讲授学时,提升研究型教学、互动教学、实践教学比重;“扩”充实验教学、专业实习的内涵,强化创新、创业、实战能力;“增”设创新创业学分,实现致知达用效果;“延”伸课上向课下、线下向线上、校内向校外、专业教师向职业导师,丰富学习资源和方式。

因为在这一实践育人体系中设置了“N”性因子,也激发了各院(部)、教师设计、参与实践育人的自主性和积极性。以工商管理学院为例,该院依托全国商务谈判实践教学示范基地,构建了“以商谈大赛,促沟通能力”的商谈大赛平台,培养学生的沟通谈判能力。同时,在基地中设置CEO素质训练营平台,学生自发组建团队(包含竞赛团队、科研创新团队、创业团队)、自觉尽职尽责、自主管理项目,通过在“干中学”去体会、理解、提升团队成员的组织力和领导力。

(来源:《中国教育报》2018年11月26日第4版,内容有删节)